GRAN CHACO AMERICANO

El Gigante que Resiste

La ecoregión más

importante

de la Argentina

* Franco Rafael Del Rosso

En la República Argentina hay 18 ecoregiones, la más grande de todas ellas es la denominada “Chaco” o “Gran Chaco Americano” (compartido con Paraguay en gran parte y en menor medida con Bolivia y Brasil) se subdivide en: Chaco húmedo y Chaco Seco, existe una tercera variante, denominada Chaco Serrano más pequeña, en el noroeste argentino. Toda la ecoregión Chaco conforma algo más de 62 millones de hectáreas.

Para analizar temáticas complejas es preferible analizar el conjunto y no formular análisis parciales, porque en ese caso se verá solo una parte y lo interesante es ver la realidad o la integralidad de la situación de la conservación de la región.

Del área en consideración se debe destacar que en la República Argentina hay 18 ecoregiones, la más grande de todas ellas es la denominada “Chaco” o “Gran Chaco Americano” (compartido con Paraguay en gran parte y en menor medida con Bolivia y Brasil) que se subdivide en: Chaco húmedo (11.850.000 hectáreas) y Chaco Seco (49.298.000 hectáreas). Existe una tercera variante, denominada Chaco Serrano más pequeña, en el nor-oeste argentino. Toda la eco región Chaco conforma algo más de 62 millones de hectáreas. Esta región posee la tercera biodiversidad más importante de la Argentina, después de la selva paranaense y las yungas pero con la salvedad de que su enorme superficie hace que adquiera una importancia mucho más significativa en términos de conservación.

Es necesario analizar, dado que abarca 11 provincias argentinas, ¿Cuáles son (eran) las provincias con mayor riqueza en superficie de la eco región Chaco? El Norte de Santa Fe encabeza la lista con casi 12 millones de hectáreas originales, seguida por Santiago del Estero (más de 9 millones de hectáreas) y tercera el norte y oeste de Córdoba, con más de 8 millones de hectáreas, con lógica si la preocupación es tan grande habría que empezar a ver como conservan o conservaron sus bosques chaqueños las grandes propietarias.

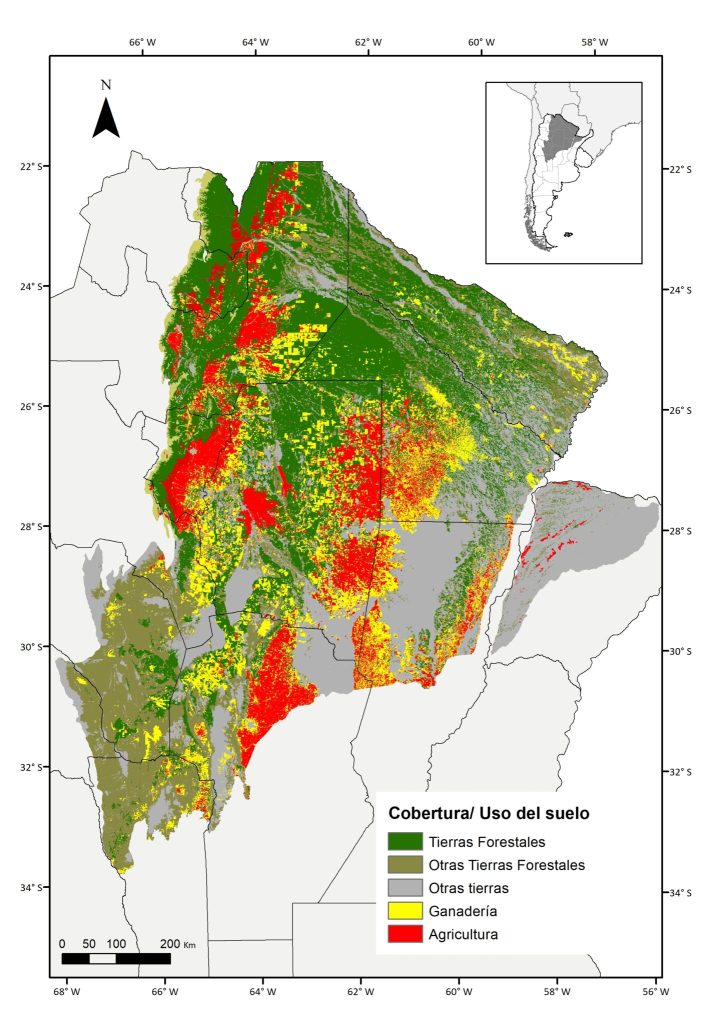

Resulta que en esos lugares el bosque simplemente desapareció, en Santa Fe se han perdido el 96% y en Córdoba casi el 90%. Sin embargo estas cifras no causan tanto espanto o demasiado asombro.

Pero resulta que “el problema de la conservación” radica en el cuidado que le brindan las provincias más pequeñas y postergadas históricamente, a sus masas boscosas nativas. Por ejemplo, se estigmatiza a una provincia como Formosa por considerarla destructora del bosque chaqueño lo que aparece como muy curioso, dado que esta provincia originalmente era “dueña” de no más de 4.5 millones de hectáreas con bosques, ocupando el 6º lugar (después de Santa fe, Santiago del Estero, Córdoba, Salta y Chaco) y que actualmente conserva algo más de 3.5 millones de hectáreas, un extraordinario 78% (registra una pérdida mínima del 22%) y mantiene su biodiversidad intacta, entonces es obvio que estamos apuntando mal en la distribución de responsabilidades.

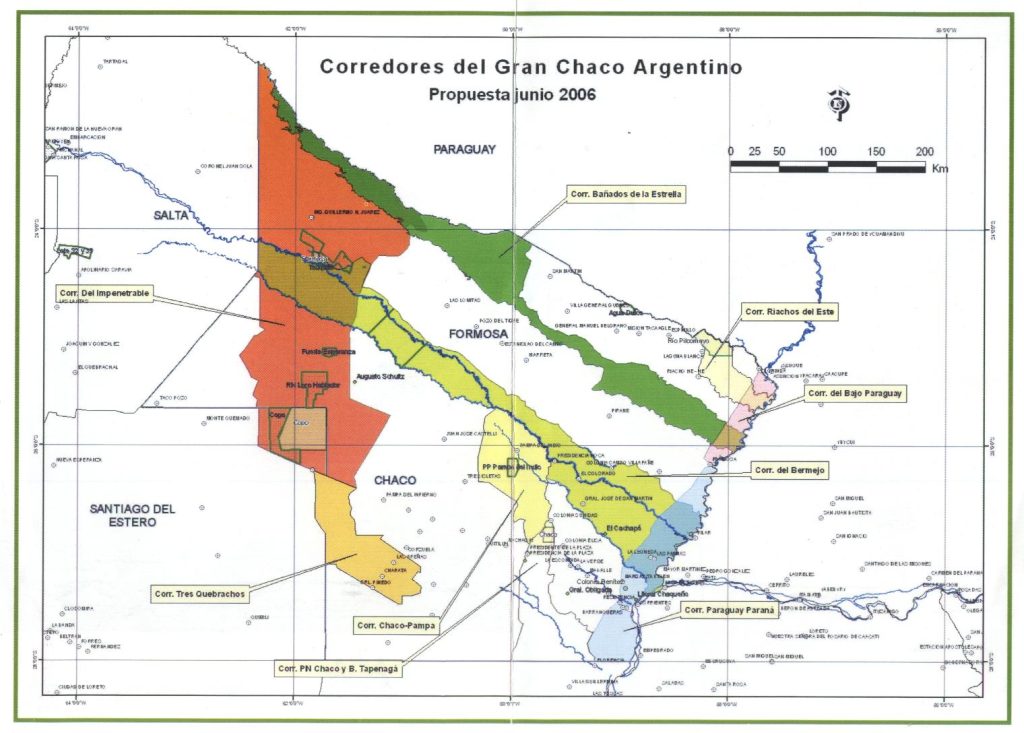

Si se lo piensa con visión de conjunto, la conservación del Gran Chaco Americano depende fundamentalmente de las acciones que hagan Paraguay y Argentina en primer lugar, de formular verdaderas políticas de estado que diseñen corredores de conectividad que permitan un sano y equilibrado desarrollo de todas las regiones.

Los corredores biológicos, los ordenamientos territoriales son muy importantes para la conservación de la región pero estos corredores deberían tener su continuidad en toda la región incluyendo no solo provincias vecinas sino también en los países limítrofes.

Es lo mismo que un parque o una reserva asilados del resto, sea la Reserva Bañado La Estrella o el Parque Río Pilcomayo en Formosa, el Parque Nacional Copo en Santiago del Estero, El Impenetrable o la Reserva del Loro Hablador en Chaco o la Reserva de Chancaní en Córdoba, no resuelven sino en una mínima parte la complejidad de la conservación de estos grandes ecosistemas y es con la sumatoria de todas estas acciones que estos ecosistemas podrán mantener viables sus poblaciones silvestres.

Los procesos de fragmentación de hábitats son apuntados por la comunidad científica como una de las principales causas de la crisis de la biodiversidad en el Gran Chaco.

Un hábitat es el ambiente que ocupa una población, que al fraccionarse se divide en secciones y los fragmentos resultantes difieren del hábitat original en ser de menor tamaño, en estar aislados en mayor o menor grado, y en tener efectos de borde. Los efectos de borde son las diferencias que percibimos, por ejemplo en las orillas de los bosques, hay cambios en la composición, estructura y función de esta franja cercana al borde debido a que el microclima (viento, temperatura y humedad) son distintos, esto ocasiona cambios de abundancia en las especies y en sus relaciones ecológicas. Por ejemplo, varios depredadores se mueven por las orillas de los bosques alimentándose de las presas que viven en esa franja. Debido al efecto de borde, el tamaño funcional de los fragmentos resultantes es menor que el de su tamaño real.

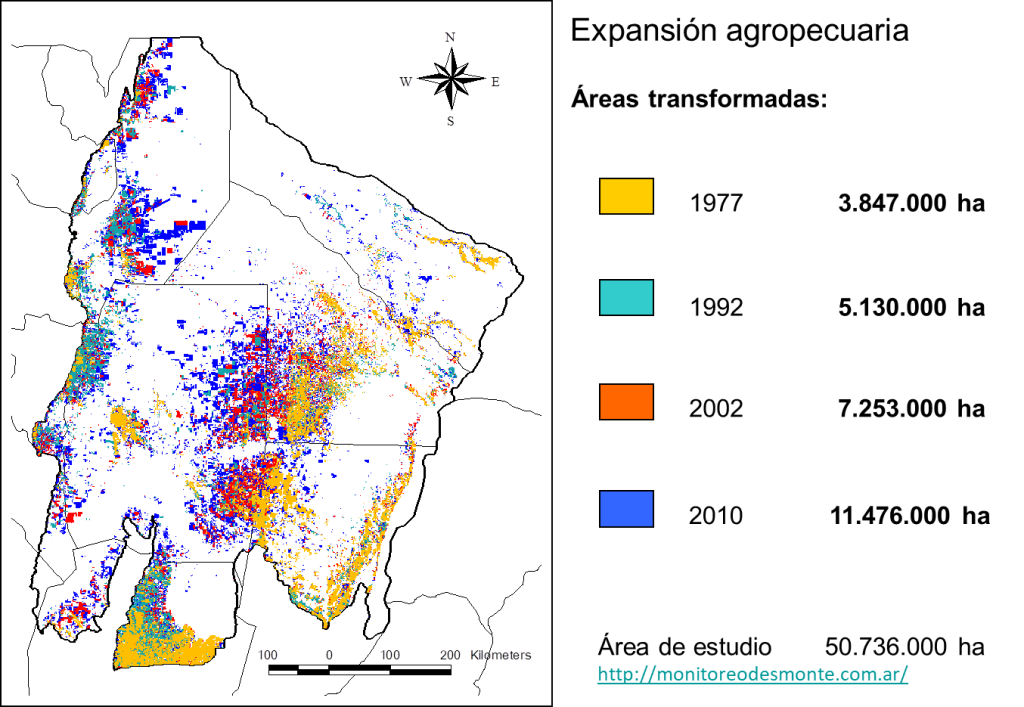

La fragmentación se origina por la transformación del paisaje que se realiza con el objetivo de abrir tierras de cultivo, crear pastizales para el ganado, construir represas y rutas o por el desarrollo urbano. Una vez que inicia un proceso de fragmentación, desencadena una serie de modificaciones en los procesos ecológicos y por consecuencia impacta las poblaciones y comunidades de flora y fauna, los suelos y el agua, que responden al cambio de la nueva estructura de los fragmentos. La principal consecuencia es el aislamiento de las poblaciones de flora y fauna.

Las poblaciones en los fragmentos aislados tienen mayor riesgo de desaparecer ya que las perturbaciones naturales como incendios, inundaciones, etc. las pueden eliminar. Además, al tener menor número de individuos y estar aisladas, aumentan sus relaciones de parentesco y se reduce su variabilidad genética debido a la consanguinidad.

Uno de los factores más importantes para garantizar la viabilidad de la diversidad biológica de las áreas naturales es la conectividad, condición referida al enlace o nexo que facilita el desplazamiento de organismos entre parcelas de hábitats o parches de ambientes. La conectividad se promueve a través de arreglos espaciales y elementos en el paisaje. Un paisaje con alta conectividad es aquel en el que los individuos de una especie determinada pueden desplazarse con libertad entre los hábitats que requieren para alimentarse, reproducirse y protegerse.

La identificación de umbrales críticos de aislamiento y fragmentación para las especies y la búsqueda de soluciones para garantizar la conectividad son las tareas más relevantes en territorios sometidos a fuertes procesos de transformación. Cuando el objetivo de mantener elevadas superficies de ecosistemas en buen estado ya no es posible, la fórmula más apropiada puede consistir en buscar la disposición óptima de los fragmentos residuales procurando su conexión.

El concepto de corredor es originalmente una propuesta generada por investigadores en el campo

de la Biología de la Conservación; en un principio fue concebido como un terreno lineal ubicado entre dos áreas protegidas que cumple la función de conectarlas entre sí para promover el intercambio reproductivo entre poblaciones aisladas de organismos biológicos. En este sentido, el mapa del corredor procura delinearse aprovechando pasillos naturales de conexión entre áreas protegidas, sobre las cuales se enfocan los esfuerzos de conservación. El concepto ha evolucionado a partir de ese enfoque lineal, y tiende a definirse ahora de manera más integral, hoy en día se habla de una matriz territorial o mosaico de usos de la tierra que conectan fragmentos de ecosistemas naturales a través del paisaje.

Este problema global debe ser encarado desde las administraciones a través de los Ordenamientos Territoriales, modelos de ordenamiento que sean integrales de todos los ambientes y que aseguren la continuidad del paisaje y la conectividad de las reservas privadas y de las áreas protegidas provinciales y nacionales. Esta organización espacial del territorio debe lograr una mayor eficiencia en la planificación del uso del suelo y tiene por finalidad reunir en forma equilibrada el proceso de desarrollo económico y social, con la conservación del ambiente, la preservación de los recursos naturales, la promoción de su explotación racional y la ocupación eficiente y equilibrada del suelo.

El Ordenamiento Territorial de los ambientes rurales, deben tener el carácter distintivo que radica en que además de dar cumplimiento a lo establecido en las leyes, deben establecer criterios que permitan alcanzar un desarrollo socio-económico equilibrado y sostenible del territorio, promoviendo a la vez, la mejora en la calidad de vida de la población y la conservación de los recursos naturales, permitir promover un importante crecimiento de sus actividades productivas: forestales, ganaderas y agrícolas para beneficio de sus habitantes, y conservando los ambientes naturales de toda la región ya sean áreas boscosas o no boscosas, fortalecer a los sectores de menores recurso como pequeños productores y comunidades aborígenes y dejar establecidas reglas claras para todos y un régimen de seguridad jurídica. La Clave de todo esto es la Zonificación, un componente fundamental de cualquier propuesta de Ordenamiento Territorial. El objetivo de ésta es definir las Zonas de Ordenamiento Territorial, estableciendo en cada una de ellas diferentes porcentajes admisibles de cambio de uso del suelo. Esto permite cuantificar el potencial de nuevas áreas a incorporar a la producción agropecuaria, así como los porcentajes de vegetación nativa que no debe ser transformada.

La puesta en práctica de este modelo no es fácil, pues usualmente se trata de iniciativas que cubren áreas extensas y complejas desde el punto de vista socio-económico, lo cual plantea un enorme reto en términos de gestión y, porque es complicado lograr aceptación de esta figura por parte de todos los grupos interesados, públicos y privados. De hecho, el suceso de un corredor es muy sensible a la aceptación del público en general y de los diferentes actores que lo habitan. Por muy bien diseñado e institucionalizado que esté, la permanencia del corredor va a depender del grado de apropiación social que se alcance. En la actualidad en la región chaqueña, dentro de Argentina, solo la provincia de Formosa tiene un ordenamiento territorial que contempla corredores y la visión integral del ambiente. Hay que decir que estrategias de ordenamiento hay varias y algunas muy buenas pero sin duda el peor ordenamiento es el que no se cumple y el grado de incumplimiento en la región es alto lo que pone en riesgo cualquier esfuerzo de conservación.

En esta región viven el yaguareté, el aguara guazú, el oso hormiguero, el tapir, el ciervo de los pantanos, el tatú carreta, el moitú, el yetapá de collar, la carbonaria, la lampalagua y tantas otras especies fascinantes que se encuentran hoy en peligro de extinción, otras tantas que aún hoy son desconocidas para la ciencia. Su cobertura protege el suelo de la temible erosión, las raíces le dan permeabilidad a la tierra y ayudan a conservar la humedad y a la recarga de las napas subterráneas. Es uno de los grandes pulmones verdes que purifica el aire y fija el carbono atmosférico, ayudando a reducir el efecto invernadero y el cambio climático, el fármaco botánica asociado a estos bosques está casi inexplorada y hay cientos de servicios ecosistémicos más.

Sin dudas, “El Gran Chaco Americano” es un gigante que resiste, su corazón late, se puede sentir, eso sí, late cada vez más lento.

Franco Rafael Del Rosso

Licenciado en Biodiverdidad, Magister en Desarrollo Sustentable, Asesor Experto en Biodiversidad Fundación Bosques Nativos Argentinos para la Biodiversidad.